DÁ ATÉ SHOW por Sônia Moura

Em tempos de globalização econômica e cultural, somos colocados frente a telas que nos dão visões culturais multiplicadas e, ao mesmo tempo, unificadas, histórica, econômica e ideologicamente. Igual, tudo igual. Será mesmo verdade? Ou haverá marcas de um passado em que o que marcava de fato eram as diferenças?

Ideologias, mercado, ética, educação, trabalho, sobrevivência, culturas, políticas, produtos e bens culturais, numa simbiose louca, tentam nos convencer (e às vezes convencem) de que a melhor cultura é a hegemônica. De que serve a heterogeneidade, se todas as tribos devem conviver e sobreviver no maravilhoso mundo da fantasia, gerenciado por poucos e assimilado por muitos? Este é o nosso admirável velho mundo novo.

“Tudo é igual, não me iludo é contudo…” (Caetano Veloso), portanto, não tenhamos ilusões tardias, uma vez que a lógica do capitalismo é ilógica: fragmenta, diversifica e unifica produtos; se apossa de bens culturais, produz comportamentos, fabrica “políticas culturais”, uniformiza culturas.

No entanto, a globalização não deve ser olhada somente pelo prisma defensivo, se assim o fizermos estaremos “globalizando” nosso julgamento, tornando- o hegemônico. Não nos deixemos levar pelo (des) controle, não somos máquina, e podemos criar nossa mídia, podemos criar mercados.

O sistema de significações, operado pela cultura, mesmo que se promova o palimpsesto cultural, dá ao homem uma visão ordenada do mundo, e esta rede sim faz a diferença, pois é esta marca simbólica, significativa, identitária que manterá em convergência tradição e modernidade, mesmo nos momentos exacerbados da globalização econômico- cultural, desta imensa aldeia global.

Eu gosto, tu gostas, ele gosta, nós gostamos… ? Respondemos quase que numa só voz: SIM, porque eles gostam. Quem? Os mercadores de tudo, inclusive da(s) cultura(s), não respeitam fronteiras, destroem barreiras, conjugam e nos fazem decorar o verbo consumir (consumir tudo, inclusive cultura – não importa o que entendamos por cultura). Não se oponha, não questione, apenas consuma o que eu mando, o que nós mandamos e não o que você(s) gosta(m).

Historicamente, os povos dominados, colonizados, explorados e ou “civilizados” são induzidos a olhar o dominador com o olhar de admiração e tudo o que dele vier será melhor, mais bonito, mais isto e mais aquilo. E, assim, muito vai sendo jogado por nossas goelas ávidas dos saberes, das artes, das culturas e das línguas alheias e nos empanturramos com o que é do outro, com um sorriso nos lábios.

Estrategistas de lá e de cá nos afogam em belas novidades, em luzes e em cores, em sabores e em odores. Empanturrem-se, assim não terão fome da sua própria comida. Boquiabertos, arrastando uma cultura bancorrota , nos ancoramos no olhar alheio, num mundo alheio, somos todos irmãos, somos filhos dos mesmos pais (ou do mesmo país sem fronteiras?). Somos todos iguais (desde que usemos o mesmo tênis). Aliás: “Tudo é igual quando canto e sou mudo…” (C. Veloso).

Afastando-se de xenofobias, exclusões, sectarismos, o produtor cultural terá papel primordial na desmontagem dos paradigmas globalizados. Se a globalização deseja o monólogo da arte e da cultura, cabe ao produtor abrir canais a novos diálogos, ficar atento ao espetacular, sem ser espetaculoso, saber tirar o chapéu na hora certa, se a idéia for boa, saber negociar, driblar inferências e interferências, dar voz à sua cultura, sem deixá-la se apoderar do microfone e sem jamais ser a voz do produtor a única voz no cenário.

Urge buscar parcerias, ouvir o outro, entrelaçar idéias, deixar a caverna sem destruí-la, mas, principalmente, colocar o foco na pessoa, ser sábio, saber manipular o aço temperado da globalização, acendendo o candeeiro e a luz neon, usar a pena da escrita e digitar idéias e ter muito cuidado com o que vai deletar, confirmando, assim, que a faculdade única da cultura não está só no nome.

Desta forma, novas abordagens de temas atávicos e novas práticas deverão ser adotadas com a finalidade de que comunidades se reconheçam, se valorizem e, assim, a cultura ( brasileira) se revitalize.

Eventos diferenciados (do rock ao samba) em locais diferenciados (do armazém ao museu) serão pontes por onde transitarão experiências distintas, formando uma só corrente. O produtor cultural, um dos elos desta corrente, deverá estar disposto a receber todo o mundo e todos os mundos, investindo na criação de projetos nos quais as idéias sejam estimuladoras, onde os espetáculos façam rir, façam chorar, mas que nos façam pensar, pois estes são, também, papéis da arte e da cultura.

Pensar a estética do espetáculo cultural é de suma importância, mas não nos esqueçamos da ética ( embora saibamos que neste mundo pós – moderno/globalizado a ética por vezes é triturada, incinerada e jogada no lixo, fica à mercê de toda a forma de interesse), contudo, a ética é o carro-chefe de qualquer espetáculo, e o produtor cultural não deve se afastar dela, senão, passará a ser apenas um insignificante reprodutor cultural.

Possibilitar a exploração, a recuperação e a atualização de imagens da história do povo, unindo presente e passado é uma das formas de driblarmos o lado mais perverso da globalização cultural, para tal, quem produz cultura precisa estar atento aos fenômenos diferenciadores da globalização econômico – cultural e do uso individual das informações dos novos tempos, explorando tesouros escondidos, vasculhando endereços camuflados, reconduzindo a cultura a seu verdadeiro posto, quando ela precedia o mercado, é preciso, eticamente (re) equilibrar o âmbito cultural e o âmbito comercial.

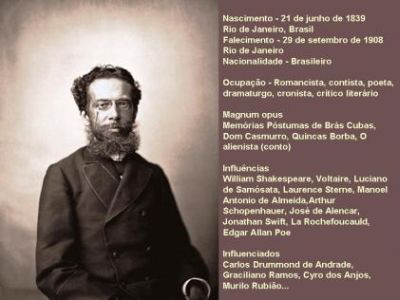

Cabe ao produtor cultural ser o implacável arqueólogo do seu tempo e dos tempos imemoriais, estabelecendo laços entre o ontem e o hoje. Ousar dizer, ousar fazer, sem embarcar no nacionalismo estreito, pois somos plurais sendo únicos, temos o nosso discreto charme latino – europeu – indígena -negro- oriental – ocidental, somos o Brasil.

A globalização de agora é exercida por organizações econômicas mundiais, por tecnologias da informação e comunicação, e é difícil lutar contra estes monstros, mas como se sabe, monstros podem ser vencidos, monstros são lendários, e os produtores culturais precisam ter condições de compreender, analisar, refletir, criticar o fenômeno da globalização cultural, para que seus projetos e fazeres culturais compartilhem, compactuem com os pontos positivos deste fenômeno, sem que seus espetáculos percam de vista a identidade cultural local ou nacional.

O controle remoto da globalização cultural passa pela mão dos que produzem a ideologia dominante, dos que desenvolvem pensamentos coletivos, dando a nós os nós. Para desfazer estes nós, não podemos nos afastar do novelo, é preciso entender as mazelas dos novos tempos e dos novos recursos e o produtor cultural, que é traço de união, deverá se apropriar dos recursos disponíveis de acordo com a realidade vigente, driblando imposições e intenções.

Unindo ética, competência, educação, cultura e cidadania, manteremos nossos bens culturais, criando projetos culturais e produtos culturais, que poderão provocar a ampliação de conceitos, aproximando modos culturais, modificando representações culturais, fazendo acontecer a união e a unificação de modos culturais, sem descaracterizar inteiramente identidades culturais.

Assim, nossa representação cultural, conduzida por mãos hábeis e ágeis de bons produtores culturais, apesar do arrastão globalizado, com toda certeza, dá até show.