A LINGUAGEM E O ENSINO (Autoria:SÔNIA MOURA)

Tomando como as principais correntes dos estudos lingüísticos, a gramática tradicional, o estruturalismo e a lingüística da enunciação, podemos definir a linguagem como expressão de pensamento, instrumento de comunicação, modo de interação e/ou representação artística, sem perder de vista o sujeito do discurso, as identidades individuais e/ou coletivas e as experiências culturais.

Ao colocarmos em destaque a linguagem, este sistema de signos que serve de meio de comunicação e para expressarmos sentimentos, seja ela formada por signos convencionais, visuais, sonoros, gráficos ou gestuais, signos estes que nos orientam e nos ajudam a distinguir as várias espécies de linguagem, das mais simples às mais complexas destacando, também, os elementos constitutivos da linguagem: gestos, sinais, sons, símbolos, palavras, usados na arte de representar, colocaremos em destaque a linguagem teatral, como prática pedagógica, através do embasamento técnico da linguagem teatral (preparação vocal e corporal, instrumentalização teórico-prática), criação estética (construção da personagem, movimentação cênica, procura da expressividade do texto); buscando entender quais são os recursos que são específicos do teatro e que favorecem um redimensionamento do homem em seu universo.

Desenvolveremos um estudo da arte, do homem e da sociedade desde os primórdios até nossos dias, para acompanharmos a mudança destes através dos tempos e entendermos como veio a realizar-se o desenraizamento, a fragmentação, a alienação do homem moderno e os reflexos disso na arte. Defendemos a idéia que há um potencial na linguagem teatral que ultrapassa a experiência existencial cotidiana e permite uma “re-ligação” com os outros, os grupos e a cultura a que pertence; refletimos sobre algumas experiências que desenvolvemos com o teatro voltado para a transformação da pessoa humana.

Discutir e expor a aplicação de uma proposta metodológica para o trabalho pedagógico, por meio da linguagem teatral, focalizando de modo privilegiado o desenvolvimento cultural e sinalizando a importância e o impacto positivo das práticas pedagógicas envolvendo a linguagem teatral em processos que apresentem resultados que se distanciem da prática pedagógica tradicional, utilizando a linguagem artística na sala de aula.

Como alcançar as significações, as recorrências, as metáforas, as elipses, as redundâncias e as ausências que aparecem em textos teatrais, como relacionar o texto dramático com o escrito e o representado, como conciliar o texto principal e o texto secundário e as formas de ensino, especialmente o de língua e literatura?

Sendo a arte um fenômeno comum a todas as culturas e a linguagem o instrumento de ordenação da vida humana no tempo e no espaço, juntas deixaram a caverna e ganharam o mundo, multiplicaram-se desde os primeiros desenhos (linguagem em forma de arte ou arte em forma de linguagem?) e permitiram ao homem se relacionar com os eventos do mundo. Nasce a palavra escrita, sempre renovada e avassaladora, que servirá como suporte em campos artísticos ou científicos, garantindo-lhes, também, o registro.

O texto dramático, quando não representado, torna-se “inútil”e ambíguo, não pela forma ou pelo conteúdo, e sim, por não conseguir alcançar a estrutura sobreposta das significações, através da representação. Se a palavra em questão (o texto cênico) não for absorvida, haverá exclusão e negação entre o texto escrito e o texto que deveria tornar-se representação. Negação e exclusão só se concretizam se não forem decompostas as virtualidades simbólicas incrustradas em cada texto, resultado de uma explicitação da arte, por intermédio linguagem poética e representativa.

No teatro e na escola, cada fala apresentar-se-á situada entre alternativas de expressão esquemática, definida e ordenada, onde cada determinação corresponde a uma designação em cena ou a resultados do processo ensino-aprendizagem.

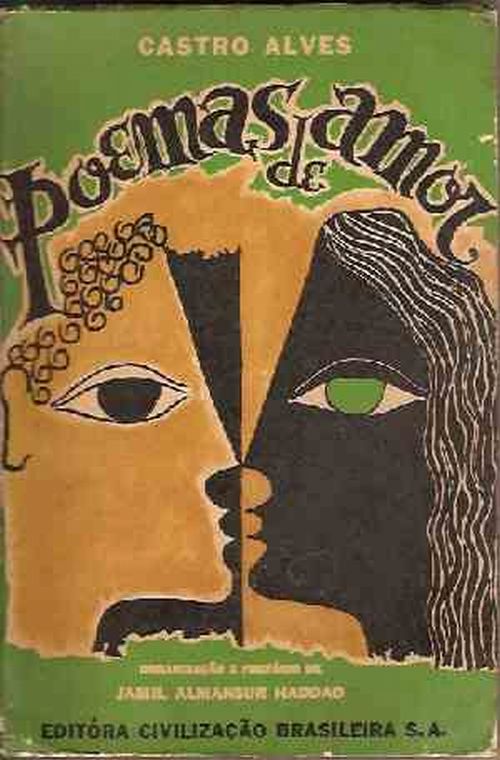

Entrelaçados, os elementos essenciais e as diversas formas de linguagens, no teatro e na escola, sobem ao palco, no entanto, só a palavra se multiplica e se divide, porque o texto de teatro é “repartido” entre protagonistas, antagonistas, “pontas”, diretores, roteirista, iluminador, sonoplasta e contra-regra. Destrona-se a palavra sem prescindir-lhe a importância, uma vez que o texto principal é somado a outro(s) textos. Há o roteiro, as marcações de cena, há o “story board”, há o diálogo primordial do texto e o diálogo paralelo ao texto teatral, entre a direção e sua equipe. Deste modo, a fala é reinventada, e mais, este texto não será apenas lido, para se fazer valer deverá ser representado e sentido por uns e ouvido e sentido por outros, e mais ainda, contém as indicações cênicas (secundário) e esclarece a ação dos personagens (principal) e dá sentido a seus discursos; permite a materialização do espetáculo (invisível e ilegível), e mais, muito mais, é um texto enriquecido pela notação afetiva, emocional, coloquial e de sensibilidade, por tudo isto e muito mais, o texto cênico é também conhecido como texto espetacular.

No teatro (no cinema, na televisão), existe um texto nuclear que gera outros textos, poetizados pelo contexto dramático, às vezes estes textos são criados por situações arbitrárias, que se potencializam por meio de diversos artifícios como a associação imagística nascida de estados sensório- visuais, por exemplo, pelo olhar que é lançado sobre uma imagem do que já está nomeado pelo autor do texto e que pode ser modificado mediante uma ilação visionária do diretor, e desse modo, ganhará uma nova expressão simbólica, acontecendo, então, a repoetização da palavra.

A palavra nomeada dilata-se no texto dramático, num processo artesanal, com a finalidade de captar tudo aquilo que se quer expressar pela encenação teatral; a palavra é construída, reformulada e, depois de tanta lapidação, transforma-se em uma unidade: o texto dramático, ainda assim o texto não estará e nem será aprisionado, pois outras pessoas e/ou outros momentos poderão dar-lhe novos sentidos, novas aparências, mas o importante é que nunca lhe roubem a essência.

Comunicar significa transmitir conceitos e o texto de sala de aula une a forma especial de linguagem: conceitua, registra, expressa a vida, sentimentos, permite vivenciamentos e experimentações, pode ser apenas lido, pode também ser falado ou representado, e a palavra escrita ou falada em sala de aula deve ser decodificada por sua platéia (alunos) para que o professor realmente cumpra o seu papel. A palavra deve ainda estabelecer uma relação significativa e fundamental entre códigos, símbolos e o texto e entre o professor e o aluno.

Através dos meandros da linguagem, o professor multiplica, revê, revisiona, depura a palavra, expõe e confronta linguagens, tirando o máximo que ela possa exprimir, quando necessário, espreme-a, tira-lhe o sumo, pois sabe que a palavra é capaz de se recompor, para, numa próxima aula, voltar como fruto amadurecido, cheio de sabores e de cores, a escorrer lentamente pela boca do professor. É preciso cativar a platéia.

A linguagem teatral será o suporte e o espelho ambíguo através do qual o binômio ensino- aprendizagem se transfere do professor para o aluno e vice-versa. A palavra sem dono, astuta, aguçará a imaginação do aluno, e o professor sabe que sua aventura e a do aluno se dá, na maioria das vezes, por intermédio da palavra. O texto ancorado deve ser inseparável do modo como ambos se entregam e, certamente, o sucesso deste processo muito dependerá de como o professor se comunica com a turma.

Esta ambígua liberdade e este duplo aprisionamento da palavra, pelo professor e pelo aluno, defendem sua autenticidade em cada aula ministrada e a palavra renasce tal qual Phoenix, para que o texto didático reproduza o brilho de seu sentido total, para, unida ao gesto, às expressões, à encenação do professor, ligar emoções (professor/aluno) e, então, ambos partilharão deste banquete, degustando palavras visíveis ou invisíveis, “legíveis e ilegíveis”, numa tentativa de se (re)adquirir realidades e fantasias, minimizando ou maximizando vozes, descentralizando vozes individuais; destaca-se a palavra reveladora e desveladora, a palavra do aluno e para o aluno, acopalada à palavra do ator, do diretor e do professor.

M…. PRA VOCÊS! Esta expressão, particularizada por grupos artísticos, especialmente os grupos de teatro, é uma representação textual e simbólica, portanto, quando inserida em área contextualizada e dentro de um campo associativo, sua significação se mostra com clareza no interior do grupo, embora haja uma transfiguração semântica fantástica, envolvendo-a. Os espetáculos vão começar, recomeçar ou vão continuar, e o que podemos desejar a todos é … M…. PRA VOCÊS!

(UFF – 2006 – apresentado por SÔNIA MOURA)

![EAD - [Re]Construção, Motivação e Manutenção](http://www.soniamoura.com.br/wp-content/uploads/2009/09/ead1.jpg)