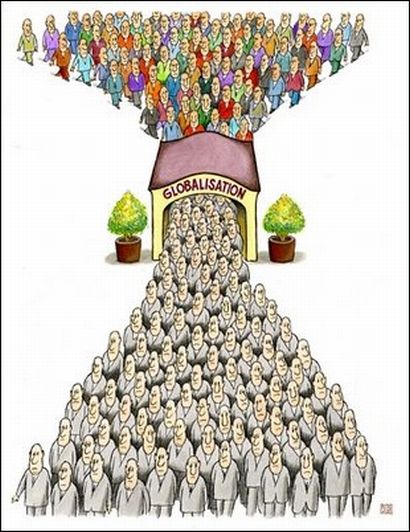

![FACETAS DINÂMICAS: globalização e cultura [Parte II]](http://www.soniamoura.com.br/wp-content/uploads/2010/03/globalizacao3.jpg)

1 – FACETAS DINÂMICAS: globalização e cultura [Parte II]

(Autoria: SÔNIA MOURA)

1.2. O TODO – a cultura

Se pensarmos a cultura como “Um todo que guarda a base formadora de um grupo…” (TAYLOR), ou se pensarmos como “Um conjunto de sistemas simbólicos…” (LÉVI-STRAUSS),ou como “Sistemas entrelaçados de signos interpretáveis…” (GEERTZ), ou como “Uma síntese de estabilidade e mudança, de passado e presente…” (SAHLINS), ou como “A bússola de uma sociedade, sem a qual seus membros não saberiam de onde vêm, nem como deveriam se comportar” (WARNIER) ou como “Uma coisa do mundo real, uma vivência possível, um sonho concreto, é o país se pensando dentro do mundo” (JABOR), vamos perceber que as palavras embasadoras destas definições (grupo, sistemas, síntese, bússola, sociedade, membros, país, mundo), guardam em si a idéia do todo, uma vez que, em qualquer definição, a cultura pertence a todos.

Se, na origem, a palavra cultura nasce de “colere” significando cultivar, habitar, criar e preservar, e, se, na atualidade, os cientistas sociais atribuem significações à cultura e às suas ações, como por exemplo: cultura como modo de vida de um povo, podemos alargar estas significações dentro do todo social, como componentes basais do que se entende como cultura: a estrutura social no campo das idéias, dos símbolos, das crenças, dos costumes, dos valores, das artes, das linguagens, da moral, do direito, das leis, porque a cultura é a representação do modo de pensar e agir de um grupo, de um todo. A cultura é o todo; é o modo de vida que nasce do todo de todos, logo, deve ser para todos.

Colocando-se lado a lado os conceitos de identidade cultural, o que propõe como base a origem comum, a língua, a religião, a psicologia coletiva, o território… (concepção objetivista) e o conceito ligado às questões de sentimento, pertencimento ou a representações simbólicas (concepção subjetivista), vamos perceber quão complexos são os processos de construção das identidades, em um mundo que se debate entre o global e o local. É o atual embate de todos.

Como o todo que abarca todos os conceitos e deles pode desfrutar, sem parcimônia, os muitos sentidos, a cultura encontra-se presa ao espaço mediático e quanto mais se multiplicam estes conceitos e quanto mais a cultura é multiplicada por estes caminhos globais, mais a cultura se emaranha na “democrática” teia global, que se coloca e nos coloca sob a égide da homogeneidade cultural e como dinamizadora da igualdade, da diversidade, do multiculturalismo, do pluralismo cultural. Trava-se assim o conflito entre a objetividade e a subjetividade, entre o âmbito político e o âmbito ideológico, entre o bem cultural e o produto cultural, criando uma falsa imagem de uma multiplicidade cultural tão ímpar, que, de fato, provoca o apagamento da hegemonia, da uniformidade, o que poderia riscar do mapa a verdadeira heterogeneidade cultural.

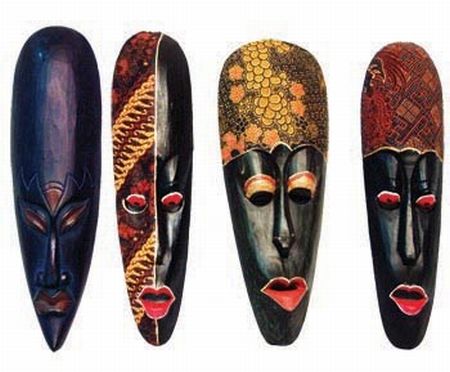

A cultura como tradição advém histórica e geograficamente de uma sociedade, uma vez que não existe sociedade que não tenha a sua própria cultura e é neste revirar-se, revoltar-se, reviver-se, revolver-se e recomeçar(-se) que a cultura se espraia no seu meio social, é por este caminho que ela se refaz no todo: em todas as épocas, em todas as camadas sociais, em todo território local, nacional, global.

A globalização econômica afasta a cultura, transforma sua imagem local, cria um universo ilusório, domina e impõe códigos lingüísticos, traça analogias inexistentes, assim o indivíduo, levado pela exaltação meramente artificial e superficial da visão, converte em verossímil uma cultura que não é sua (ou não era?) como se fosse a verdadeira; ele codifica, decodifica e recodifica símbolos, passando a reconhecer um outro mundo feito de simulacros culturais, a reconhecer, como seus, núcleos culturais pertencentes a outro grupo social.

As metáforas da visão, espalhadas pela mídia global, mostram a ausência de limites espaciais e temporais, fazem o olhar bailar entre a objetividade e a subjetividade, expõem expressões visuais que sugerem encontros perfeitos entre o global e o local, ampliam a imagem de uma realidade dividida, multiplicada, subtraída, somada, juntam a ideologia, a estética e a ética (?) como alicerces para o mundo contemporâneo cultural e economicamente globalizado.

Paradigmas colocados lado a lado misturam o imaginário, o imaginado, o real e o simbólico e, através da fusão de suas forças, apontam suas câmaras – o olhar dirigente e central – e correm para seduzir o olhar da periferia – o olhar dirigido e marginal – assim as imagens habilmente planejadas e projetadas passam a ser vistas (mesmo que nasça a dúvida) como produto do espírito, da mente, da ilusão, da palavra, ou seja, como forma de expressão cultural legítima de cada grupo, mesmo que este grupo agora esteja transformado no tudo global, hegemônico.

Nos primeiros momentos, o resultado das imagens de culturas indecisas e cheias de generalidades vagas afastam da visão o plano da inteligibilidade desta nova cultura, deste novo real, que transborda em formas, formatos, cores, ritmos e movimentos espetaculares, no entanto, toques simbólicos atávicos podem teimar em mostrar as velhas verdades, assim, em vez de a cultura simplesmente se dissipar, se esgarçar, seus membros tendem a reagir e a recompô-la, mesmo que de formas esquematicamente alegóricas.

Nesta densa e apertada rede metafórica, são criadas sugestivas translações de significados culturais, que se cruzam em planos identificatórios de ação, representação, relação e orientação levando a interação de um ser e de seu grupo, mesmo sendo a sociedade e o homem atual frutos da globalização econômica e cultural que há muito se instalou no mundo.

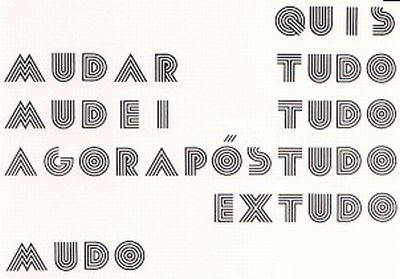

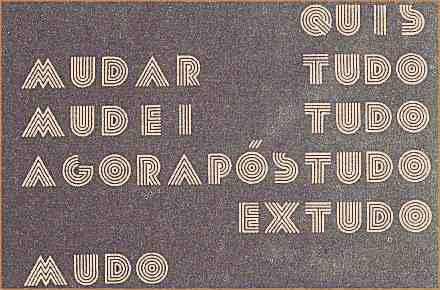

As culturas e sua melhor representação – as línguas – sofrem transformações ao longo da história de cada povo, desta maneira, a organização cultural dos grupos sociais também se modifica. Língua e cultura mantêm estreitas ligações e estreitas relações, são parceiras na formação e definição das identidades, até porque é através da língua que as comunidades expressam sentimentos, definem pertencimentos, se reconhecem. Para complementar estas afirmativas, observemos a definição de Jean- Pierre Warnier:

“A identidade é definida como o conjunto dos repertórios de ação, de língua e de cultura que permitem a uma pessoa reconhecer sua vinculação a certo grupo social e identificar-se com ele”. (WARNIER, 2000: 16-17)

A cultura é complexa, feita de normas, hábitos, costumes, tradição e são exatamente estes elementos que fazem com que cada cultura seja singular, mesmo que estejamos vivendo um momento plural. Além destes e de outros fatores, devemos destacar a indústria como elemento partícipe da construção cultural, quando serve como modificadora ou multiplicadora de comportamentos ou quando reproduz bens culturais (imagens, palavras, música) através das produções cinematográficas, fonográficas ou por produções eletrônicas, que dentro de alguns critérios estabelecidos permeiam o campo da indústrias culturais. Atento a este problema, Warnier diz:

“As culturas sempre estiveram em contato e em relação de troca umas com as outras. Mas uma situação histórica totalmente nova apareceu a partir do momento em que as revoluções industriais sucessivas dotaram os países chamados de “desenvolvidos” de máquinas para fabricar produtos culturais e de meios de difusão de grande potência. Estes países podem, agora, jogar no mundo inteiro, em massa, os elementos de sua própria cultura cujo regime é novo, sui generis. Como analisá-la?” (WARNIER, 2000: 26)

Assim sendo, os bens culturais, diferentemente dos produtos culturais, quase sempre estão excluídos do mercado, embora se possa atribuir-lhes valor de troca, pois é sabido que o mercado obedece cada vez mais à lógica econômica:

“A distinção primordial que deve ser feita entre produto cultural e bem cultural, é que a este está vinculada a noção de um patrimônio pessoal ou coletivo e designa, em princípio, por seu valor simbólico, algo infungível, isto é, algo que não poderia ser trocado por moeda. Já os produtos culturais são aqueles que expressam idéias, valores, atitudes e criatividade artística e que oferecem entretenimento, informação ou análise sobre o presente, o passado (historiografia) ou o futuro (prospectiva, cálculo de probalidade, intuição), quer tenham origem popular (artesanato), quer se tratem de produtos massivos (discos de música popular, jornais, histórias em quadrinhos), quer circulem por público mais limitado (livros de poesia, discos e CDs de música erudita, pinturas). Embora desta definição participem conceitos vagos, como “idéias” e “criatividade artística”, ela exprime um consenso sobre a natureza dos produtos culturais.” (TEIXEIRA COELHO, 1999: 318)

Será que a magia da globalização conseguirá apagar as velhas experiências culturais, fazendo com que as experiências particulares se anulem? Estarão todos os produtos culturais / bens culturais e todas as experiências fadados a serem convertidos em mercadoria? Uma vez que, atualmente, quase toda obra cultural que não esteja inserida nas leis do mercado, que não venha a contribuir para o crescimento do mercado, será imediatamente descartada, eliminada, tornar-se-á um produto supérfluo; assim como o receptor de cultura é visto tão-somente como consumidor cultural.

A história e a literatura nos mostram que, quando necessário, somos capazes de criar, adaptar formas que permitem a conservação de velhos costumes. As festas populares brasileiras, por exemplo, são a prova de que criamos novas condições para reformarmos velhos modelos, acrescentamos mitos, revestimos suas imagens, reformamos os ritos e a sua construção simbólico – cultural não morre ou, pelo menos, luta para não morrer, mesmo que o produto cultural se torne mercadoria, como explicitam Horkheimer /Adorno:

“A cultura é uma mercadoria paradoxal. Ela está tão completamente submetida à lei de troca que não é mais trocada. Ela se confunde tão cegamente com o uso que não se pode mais usá-la. É por isso que ela se funde com a publicidade. Quanto mais destituída de sentido esta parece ser no regime do monopólio, mais todo – poderosa ela se torna. Os motivos são marcadamente econômicos. Quanto maior é a certeza de que se poderia viver sem toda essa indústria cultural, maior a saturação e a apatia que ela não pode deixar de produzir entre os consumidores. Por si só ela não consegue fazer muito contra essa tendência. A publicidade é seu elixir da vida.” (HORKHEIMER/ ADORNO, 1985, p.15)

É relevante destacar que Adorno/Horkheimer mostram o duplo palimpsesto de elementos fundamentais no âmbito de uma ação cultural – a troca e o uso – que se apresentam destituídos de suas funções primordiais, dando lugar mágico à publicidade, a qual garantirá a “sobrevivência” da cultura.

A “lógica” do mercado, as novidades tecnológicas, os processos acelerados da comunicação e da informação e o papel privilegiado da mídia, mais do que nunca, interferem tanto na produção cultural quanto na circulação dos produtos culturais. Segundo as leis do mercado, são eles que garantem a sedução do público, a poderosa e devastadora circulação global, as diversas formas de retorno, afastam a concorrência e garantem o paroxismo do lucro.

Considerando que a cultura é o alicerce de nossa identidade, ter acesso a produtos culturais e a bens culturais deveria ser direito de todo cidadão, porém, o conjunto dos elementos interferentes na produção e circulação dos produtos culturais segregam os que não podem “consumir” cultura. É outro paradoxo da cultura enquanto mercadoria.

Se entendemos a cultura como bem de todos e para todos, entendemos que ela não pode estar/ficar limitada pelo mundo fugaz da mídia e do mundo guloso do mercado, uma vez que, por si só a cultura já dispensa o supérfluo. Cultura é um todo para todos, para que esta afirmativa salte do plano ideal para o plano real, fazem-se necessárias políticas culturais consistentes, eficazes, embora seja duro o embate entre os interesses do povo e os interesses do mundo de economia globalizada, como podemos observar neste fragmento de Pierre Bourdieu:

“Os campos de produção cultural, instituídos apenas muito progressivamente e ao preço de imensos sacrifícios, são profundamente vulneráveis diante das forças da tecnologia aliadas às forças da economia; com efeito, aqueles que, no seio de cada um deles, são capazes, como hoje em dia os intelectuais midiáticos e outros produtores de best-sellers, de se contentar em se dobrar às exigências da demanda e daí extrair os lucros econômicos e simbólicos, são sempre, como por definição, mais numerosos e mais influentes temporalmente do que aqueles que trabalham sem fazer a menor concessão a uma forma qualquer de demanda, isto é, para um mercado que não existe.” (BOURDIEU, 2001: 91)

Atualmente, o lucro precisa vir rápido, precisa ser máximo no mínimo de tempo possível, assim, a mídia corre contra o tempo e vence o tempo quando nos convence de que precisamos consumir cultura, quando provoca em nós um desejo incontrolável de consumir cultura, não cultuar a cultura, só consumir, consumir. Participar de um grande evento, como o Rock’n Rio ou ir visitar uma mega exposição como a dos pintores espanhóis (mesmo que eu não saiba muito bem o que estou fazendo) é garantia de estatuto, quando digo a todos: EU FUI!, eu digo também: sou consumidor, faço parte do mundo.

A cultura se firma pela repetição, pela rotina, pelo rito, pelo mito, pelo reconhecimento. São estas as mesmas “armas” que a mídia globalizada da tecnologia comunicacional emprega para nos seduzir e convencer. Os slogans, a música, as imagens, os boatos, as roupas, os atores, os autores compõem este quadro para o qual o olhar, submetido a múltiplas associações, se volta.

O olhar e o desejo se projetam no espaço global e, ante o contínuo desvelamento das imagens ideais transvestidas de realidade (que somente o vestígio da memória atávica e as recorrências simbólicas conseguirão decifrar), o espectador desvela imagens prenhas de vibrações, de movimentos intensos, de significações abstratas e ouve a voz de uma linguagem capaz de remetê-lo a um mundo cheio de imagens artesanais, técnicas, digitalizadas, computadorizadas, fotografadas, filmadas que irão- se revelar, e, mesmo que ele tente se manter à margem deste excessivo aprisionamento, as imagens e os sons o afastarão do real, tecendo o perigo de ele cair na armadilha que mostra o invisível. Mesmo quando o espectador/consumidor procura desviar o foco do seu olhar, em busca de sua cultura, a mídia estará lá para convencê-lo a olhar somente numa direção, num ponto fixo num infinito global.

Neste mundo dos espetáculos globalizados, apenas conceitualmente a cultura continua “livre”. Hoje, a cultura é vista e produzida como mercadoria, por isto confundimos tudo e o mercado confunde a todos que se vêem dentro do mesmo fosso ou do mesmo poço, do mesmo todo. Então, o todo cultural local dissolve-se e converte-se numa pasta homogênea, para que se molde o todo cultural global, a partir daí tudo é representação. Podemos, pelas palavras de Debord, ratificar estas posições:

“Toda a vida das sociedades nas quais reinam as modernas condições de produção se apresenta como uma imensa acumulação de espetáculos. Tudo o que era vivido diretamente tornou-se representação”. (DEBORD 1997:13)

(Trabalho apresentado – UFF- 2002)

![FACETAS DINÂMICAS: globalização e cultura [Parte II]](http://www.soniamoura.com.br/wp-content/uploads/2010/03/globalizacao3.jpg)