O VAZIO “PREENCHIDO” (Autoria: Sônia Moura)

Em sua obra A sociedade do espetáculo, Guy Debord(*) nos remete ao espetáculo da sociedade, apontando que, neste mundo moderno / pós-moderno – globalizado, o sistema vigente fundamenta-se na mercantilização de tudo e no fetichismo generalizado do sujeito e do objeto. O autor apresenta-nos a sociedade contemporânea refletida num enorme espelho preso na parede de um corredor iluminado, o qual multiplica atos e fatos de uma sociedade que está sempre pronta a transformar qualquer situação, evento, tragédia ou glória, em espetáculo.

Tomando como base a teoria marxista (especialmente ditames de O Capital), entre outras brilhantes afirmativas como esta: “Toda a vida das sociedades nas quais reinam as modernas condições de produção se apresenta como uma imensa acumulação de espetáculos. Tudo o que era vivido diretamente tornou-se representação.(p.13)”, Debord nos conduz pelos caminhos labirínticos e tortuosos do vazio espetacular: O VAZIO “PREENCHIDO”.

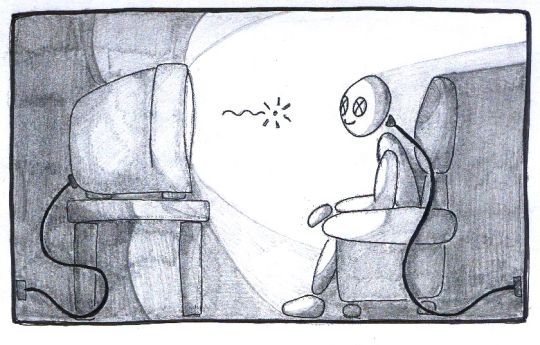

Ao assegurar que a vida real é vivida através da imagem e do ilusório – ampliado, multiplicado, reproduzido, cuidadosamente pela mídia – o pensador nos apresenta uma sociedade simplificada, apontando para o nosso papel único de espectadores constantemente expectados, controlados pelos olhos cruéis da mídia, ao mesmo tempo em que esta controla nossos olhares.

Deste modo, manipulados por hábeis titereiros, seguimos arrastando nossas correntes espetacularmente leves, adorando o deus maior de nossa “democracia social”: O ESPETÁCULO. E, assim sendo, é no espet´culo mitologizado, mitificado e ritualizado; no sensacional e no simulacro, que a sociedade se contempla e completa.

É para ele – o espetáculo – que os olhares do sujeito desamparado se voltam à procura de qualquer marca que lhe ofereça algum sinal de pertencimento, de identificação, o fato é que a mídia faz o espetáculo e a busca do indivíduo no coletivo consagra-se pela completude hipnotizante das imagens.

O espetáculo substitui a realidade (temos agora o sucesso total: os Reality Shows– existe algo mais “irreal”?). E nestes tipos de programa (“reality”), a imagem é verificada na/à sombra da realidade da qual todos julgam participar, todo momento é coletivo, plural, confirmando o que diz Debord: “O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, medida por imagens”(p.14), esta relação apontada no texto refere-se a todos os níveis: o profissional e o pessoal. É cosmovisão.

Desta forma, as relações humanas transformam-se em imagens espetaculares, pois, no mundo dos Reality Shows – TUDO É PERFEITO – até mesmo as conflituosas relações humanas, pois estas passam a ser uma atração irresistível das satisfações sensoriais, pela visibilidade ostensiva que lhes é dada: beleza, felicidade, bem- estar, alegria e a certeza inabalável de sucesso, ratificando o que preconizou Andy Warhol: “Todos terão seus l5 minutos de fama.”.

Hoje em dia, ironicamente, o que nos falta, é o vazio, pois o que existe é um excesso de preenchimentos do/no ambiente social, colocando-nos extremamente vulneráveis à sedução dos objetos (consumo) e ao seu interminável processo de substituição das emoções, é o que aponta Debord como a ideologia materializada –“provocada pelo êxito concreto da produção econômica autonomizada, na forma de espetáculo, praticamente confunde com a realidade social uma ideologia que conseguiu recortar todo o real de acordo com o seu modelo.” (*p.137).

Deste modo, é pelo mundo da mercadoria, através do espetáculo, que o homem contempla, idealiza, sonha, vivencia uma realidade que parece real; uma realidade forjada pelos “donos da comunicação”, que fazem nascer os mitos modernos: deuses e deusas da beleza, do esporte, da arte – todos glorificados, todos precisam ser multiplicados (copiamos as roupas, os modos, a cultura, etc.), somos robôs felizes e uniformizados; tudo é previsível, tudo é determinado, computadorizado, tudo nos leva à sujeição do comando (in)visível do espetáculo.

Tudo passa a ser representação ( a este fenômeno os Situacionistas chamam de Espetáculo). Cria-se o esvaziamento das expectativas sociais e individuais ao mesmo tempo em que se criam expectativas “reais”, urgentes, criam-se necessidades por meio do espetáculo abstrato/concreto que se instaura na sociedade, destronando a vida social e o mundo real.

É a economia mercantil- espetacular que à produção alienada vem juntar-se o consumo alienado, no momento em que se coloca simbolicamente o maior produto à venda no mercado: a imagem, o simulacro de que não existe hegemonia social. Somos todos iguais (por exemplo: nos pés – quando compramos, usamos a mesma marca de tênis, ou quando vestimos o mesmo jeans, ou quando pensamos gostar (ou gostamos?) da mesma música, da mesma arte, falamos o mesmo idioma, etc.).

Deuses e deusas míticos – produto ou pessoa – apresentados em destaque pela mídia, representam a própria vida, são o real, são o desejado, uma vez que são a imagem da ressimbolização social.

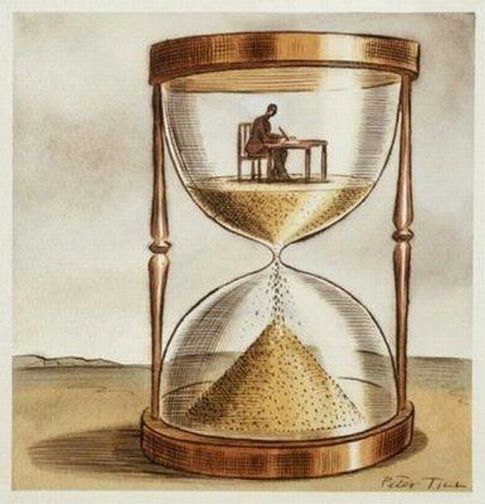

Pela construção do imaginário assimilado, o indivíduo, alienado do seu trabalho, do seu papel social, submete-se a exigências objetivas e alheias, afastando-se de suas necessidades subjetivas, pessoais, enquanto executa o seu trabalho alienado e sequer percebe o resultado deste, que também se torna alienado.

Segundo Erich Fromm, o homem leva uma vida alienada quando “não se sente como centro do seu mundo, como o criador de seus próprios atos – já que esses atos e suas conseqüências se tornaram os senhores a quem ele obedece ou mesmo cultua.” (The sane society, 1955, p.120).

Esta definição psicanalítica para alienação é colocada no calabouço pela sociedade do espetáculo, onde as emoções e as percepções individuais encontram-se anuladas, desviadas, voltadas somente para o próprio espetáculo, uma vez que, ao indivíduo – espectador, prisioneiro do espetáculo, fica vedada qualquer possibilidade de não se perceber como centro do (seu) mundo.

O indivíduo é o cliente e o cliente tem sempre razão, tudo que o marketing faz é “pensando nele”. E é neste jogo de dominação, transvestido de animação, que o valor de troca (mais quantitativo) toma o lugar do valor de uso (mais qualitativo).

Ao substituir o ator principal (Uso) colocando em seu lugar uma atriz principal (Troca), todas as características do outro ator (Uso) são peremptoriamente negadas, uma vez que, “no valor de uso, a mercadoria apresenta-se como produto, portanto como resultado de um trabalho – Marx diz: trabalho tornado objeto. Neste sentido, todas as mercadorias são cristalizações do trabalho gasto para produzi-las, são a materialização do trabalho social, e as próprias diferenças materiais dos valores de uso exprimem, no processo de produção, trabalhos substancialmente diferentes. Por outro lado, enquanto valores de uso, as mercadorias foram produzidas por indivíduos diferentes – portanto resultam de trabalhos individualmente diferentes.” (Laymert p. 60).

Deste modo, o trabalho é tornado abstrato, anula- se o individual, indiferencia-se o ato, homogeiniza-se o trabalho e o trabalhador – este é o valor de Troca. É o espetáculo fazendo despontar necessidades.

No reino do espetáculo, da representação fetichizada do objeto, da mercadoria e da pessoa, a aparência ocupa lugar de destaque, e desta forma, o Ser dá lugar ao Ter, que cede lugar ao Parecer.

Uma vez que vivemos num tempo e espaço abstratos do mercado que serve ao espetáculo e do espetáculo que serve ao mercado –, estamos todos presos num círculo espacio – temporal que isola e junta o espaço e o tempo unificados pela produção capitalista. Dentro desta rede (in)visível, encontramo-nos dissolvidos, sem autonomia, caminhamos por um corredor exprimido, presos e perdidos num mundo “sem fronteiras e sem barreiras”, onde só há um espaço livre: o espaço da mercadoria e do espetáculo.

Os aliados – mercadoria e espetáculo – encurtam, reduzem desmancham as distâncias – temporais e espaciais -, dando a impressão de união total, assim, a separação social e econômica se torna tão abstrata como o trabalho e de seu resultado, diluindo também a imagem do trabalhador. A partir deste ponto, estão anuladas as diferenças, não há mais o individual, só o coletivo, porque a imagem do uno nos une. O espaço é único e nele o espetáculo nos consola, e em seu seio nos aninha, vivemos na mesma e grande “aldeia global”, não é um ESPETÁCULO?

Somos consumidores vorazes, consumimos imagens e elas nos consomem, não temos querer, a representação reificada nos domina; são os nossos símbolos, não há mais diálogo, não há, de fato, rituais, só há o isolamento, a separação, mas, como bailarinos autistas somos dançarinos dentro do mesmo cordão.

A mercadoria fetichizada ocupa todo o nosso tempo e o nosso espaço, ocupa toda a vida social, é a economia política que nos consome, enquanto isto, alienados, somos nada, somos somente consumidores e espectadores.

O espetáculo mercantil desfaz a história, desconstrói linguagens, “independencia e enriquece” a cultura, anulando oposições, empurrando a cultura para o espaço da unidade, leva-a a negar-se a si mesma, a deixar de ser plural, desmitifica-a. Apresenta-se-nos, então, o processo dicotômico da negação e do consumo da cultura.

No embate tradição x inovação, sairá vitoriosa a inovação, a qual, no entanto, só se manterá viva se tiver um embasamento histórico total, so este poderia evitar a separação, mas como há muito tempo a história foi desconstruída pelo espetáculo, logo, a história da cultura tenderá a morrer sufocada.

Segundo Debord, “A negação real da cultura é a única coisa que lhe conserva o sentido.” (*p.120) , porém, na linguagem da contradição – negação e consumo – uma voz unificada, a da crítica da cultura, que já não se separa da crítica social, precisa mudar, precisa usar a dialética, só assim dará voz à cultura.

Assim sendo, como nada do que nos é mostrado poderá, de fato, ser confirmado, nem mesmo a cultura “negada ou consumida”, só nos resta confiar na imagem, no marketing, e, para tal, teremos que aprender a separar o joio do trigo e sorver o que, porventura, houver de verdade, naquilo que nos é mostrado, ainda que saibamos que a realidade é a imagem e a imagem é o espetáculo e este suplanta a realidade.

DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1977.

SANTOS, Laymert. Alienação e Capitalismo. São Paulo: Brasiliense.

(Trabalho apresentado – UFF – 2007)

![Diálogos dentro das cavernas de Platão e Saramago - INTERTEXTU[ATUAL]IDADES](http://www.soniamoura.com.br/wp-content/uploads/2010/01/platao1.jpg)

![Diálogos dentro das cavernas de Platão e Saramago - INTERTEXTU[ATUAL]IDADES](http://www.soniamoura.com.br/wp-content/uploads/2010/01/jos_saramago_02.jpg)